この記事ではメダカの育て方について初心者向けに解説します。

メダカ飼育最大のコツは光を当てること

最初に結論から書くと、メダカの育て方で最も大事なコツは強い光を当てることです。メダカは日光があまり当たらない場所ではうまく飼育できない事が多いです。これは、紫外線を浴びないと病気になりやすかったり、日光を浴びないとビタミンを生成できないなど様々な理由がありますが、本当の理由はよくわかりません。

ですが、メダカは日当たりの良い場所でないとうまく育ちにくいのは誰もが感じている事実です。

厳密に言うと、大型のフィルターを使ってほぼアンモニアなどが出ない状態を作り出せば飼育することはできますが、プロの業者でも屋内飼育は難しいと皆口を揃えて言っています。

このため、光が当たらない屋内の水槽でメダカを飼育するのは、初心者の方はほとんどがうまくいかないと思います。

一方で、直射日光が当たる庭やベランダなどではメダカは驚くほど簡単に飼育できます。バケツやタライなどの容器にメダカを入れておくだけで簡単に育てられます。

屋内でも窓際など日当たりの良い場所や、水草育成用のライトを使うなど光がたくさん当たるよう工夫すれば、メダカを飼育するのは簡単です。

過密にならないように飼育する

さらに、メダカは過密飼育するとすぐに死んでしまいます。メダカは1匹あたり1リットルの容量が必要とされていますが、実際は1匹あたり2リットルから3リットルぐらいの密度がベストだと思います。10リットルの水槽なら4匹から5匹程度、20リットルであれば10匹前後がおすすめです。

餌と水換えはこまめに行う

メダカはこまめに餌を与え、定期的に水換えしましょう。メダカは特に屋内だと痩せやすいため、毎日欠かさず餌を与えましょう。金パケなど、栄養価が高いメダカ専用の餌を一日2回から3回程度与えるのがベストです。また、水換えも一週間に一回、3分の1程度の水を換えるとよいでしょう。

メダカの育て方概論

メダカは日本原産の小型観賞魚で、その飼いやすさと美しさから初心者からベテランまで幅広く愛されています。日本の気候に適応しているため屋外でも屋内でも飼育でき、基本的な飼育方法を覚えれば長期間楽しむことができる魅力的な魚です。

この記事では、初めてメダカを飼育する方に向けて、必要な道具の準備から日常的なお世話、繁殖まで、メダカ育て方の全てを詳しく解説していきます。正しい知識と方法で飼育すれば、メダカは数年間元気に泳ぎ回り、産卵も楽しめる素晴らしいペットとなるでしょう。

メダカ飼育の基本知識と準備

メダカ飼育を始める前に、まずメダカという生き物の特徴と基本的な飼育に必要な知識を身につけることが重要です。メダカは5度から30度の水温で飼育可能ですが、最適な水温は23度から27度で、この範囲で最も活発に泳ぎ回ります。

また、メダカは群れで生活する習性があるため、単独飼育よりも複数匹での飼育がおすすめです。水1リットルに対してメダカ1匹が基本的な目安となり、30センチ水槽であれば10匹から15匹程度が適正な飼育数となります。

初心者におすすめのメダカの種類

初心者の方には、原種に近い丈夫な品種から始めることをおすすめします。黒メダカ、白メダカ、青メダカ、ヒメダカなどは環境の変化に強く、飼育が比較的容易です。これらの基本品種は価格も手頃で、メダカ飼育の基本を学ぶのに最適です。

少し慣れてきたら、美しいオレンジ色が魅力的な楊貴妃メダカや、背中がキラキラと光る幹之メダカなどの改良品種にも挑戦してみましょう。これらの品種は観賞価値が高く、メダカ飼育の醍醐味を十分に味わうことができます。[5]

メダカを選ぶ際は、活発に遊泳している個体、ヒレを広げている個体、全身に張りがあり特に腹部が丸々としている個体を選ぶことが重要です。ヒレや体に傷がない健康な個体を選ぶことで、長期間の飼育が期待できます。

オスとメスの見分け方も覚えておきましょう。オスは背ビレと尻ビレが角ばっていて平行四辺形のような形をしており、背ビレには下側に切れ込みが入っています。メスは背ビレと尻ビレの角が丸く、尻ビレはオスよりも小さく、腹がオスよりも丸みを帯びているのが特徴です。

飼育に必要な道具と容器の選び方

メダカ飼育に必要な基本的な道具として、飼育容器、底砂、水草、餌、網、水換え用のホース、バケツ、水温計、カルキ抜きなどが挙げられます。初心者の方には、必要なものが全てセットになったスターターセットの購入がおすすめです。[8][5]

飼育容器は大きく分けて水槽タイプとメダカ鉢タイプがあります。水槽タイプは室内飼育に適しており、ろ過フィルターがあることで水を綺麗に保ちやすく、温度変化も少ないため初心者でも失敗が少なくなります。[6][5]

一方、メダカ鉢やプラ舟などの屋外用容器は、自然光が差し込む環境でメダカをより色鮮やかに育てることができ、繁殖にも好条件となります。ただし、天候の影響を受けやすいため、すだれなどを使った日陰作りや雨対策が必要になります。[4]

底砂は、バクテリアの住処となり水質を安定させる重要な役割を果たします。また、ゼオライトの効果で水をキレイに保つ効果があるカラーぷちサンドなどの機能性底砂を使用することで、水質管理がより簡単になります。[4]

メダカの水槽設置と環境づくり

メダカの水槽設置は、適切な手順で行うことでメダカにとって快適な環境を作ることができます。設置前に必要な道具を全て揃え、設置場所を決めてから作業を開始しましょう。水槽は水を入れると重くなるため、必ず設置台の耐荷重を確認することが重要です。[6]

メダカは水質の変化に敏感なため、水槽を設置してすぐにメダカを入れるのではなく、バクテリアが繁殖して水質が安定するまで2週間程度待つことが推奨されています。この期間を利用してメダカの導入準備を整えましょう。[6]

室内飼育と屋外飼育の違い

室内飼育では、水槽用照明やろ過フィルターを使用して、自然のメダカが住んでいる池や川などの環境を水槽内に再現します。温度変化が少なく、電気設備を使用できるため、フィルターやヒーターを活用した安定した飼育環境を作ることができます。[5]

室内飼育の場合、1日に10時間から13時間程度LED照明を点灯し、夜は消灯してメダカが休む時間を作ることが重要です。このように昼夜のメリハリをつけることで、メダカのバイオリズムが整えられます。

屋外飼育では、天候や季節の変化を感じながら、自然に近い環境でメダカを飼育することになります。日光浴によってメダカの体色がより鮮やかになり、自然に発生する植物プランクトンを餌とすることもできます。[4]

ただし、屋外飼育では水温が34度以上になるとメダカが衰弱してしまうため、暑い日にはすだれなどを使って日陰を作る必要があります。また、大量の雨水が飼育容器に入ると水温が急激に下がったり、メダカが流れ出してしまう危険があるため、悪天候時の対策も必要です。

水草選びと水温管理のポイント

水草はメダカ飼育において欠かせない要素で、隠れ家・寝床になる、強すぎる日差しを遮る、産卵床になる、水質が安定しやすくなるなどの重要な役割を果たします。室内飼育では、マツモ、アナカリス、ウィローモスなどの育てやすい水草がおすすめです。

屋外飼育では、ホテイソウ、ウォータークローバー、ミニマッシュルームなどの屋外環境に適応した水草を選びましょう。特にホテイソウは浮草として日陰を作る役割があり、メダカが身を隠したり休憩することができるため屋外水槽では定番の水草です。

水温管理については、メダカが最も活発になる25度から27度を目安に管理します。室内飼育では水槽用ヒーターを使用して安定した水温を保つことができます。屋外飼育では季節による水温変化が大きいため、夏場は日陰の確保、冬場は保温対策が必要になります。[4]

水草を選ぶ際は、できる限り無農薬のものを選ぶことが重要です。特にミナミヌマエビなどのエビ類を一緒に飼育する場合、農薬に弱いため表記をしっかりと確認してください。

メダカの日常管理とお世話

メダカの日常的なお世話で最も重要なのは、適切な餌やりと定期的な水換えです。これらの作業を正しく行うことで、メダカを健康で長生きさせることができます。毎日の観察も大切で、メダカの様子を注意深く見ることで体調の変化を早期に察知できます。

餌の与えすぎは水質悪化の原因となり、少なすぎると栄養不足で弱ってしまうため、適切な量と頻度での給餌が求められます。また、季節によって餌やりの頻度や量を調整することも重要なポイントです。[4]

餌の種類と与え方のコツ

メダカの餌には、顆粒タイプ、フレークタイプ、パウダータイプなど様々な種類があります。成魚には顆粒タイプやフレークタイプが適しており、稚魚には細かいパウダータイプの餌を使用します。市販のメダカ専用飼料には、メダカに必要な栄養素がバランスよく配合されているため初心者におすすめです。

餌の与え方のコツとして、1回の餌やりで5分以内に食べきれる量を基本とします。成魚は1日1回から2回、稚魚は4回から5回程度に分けて給餌するのが理想的です。水温によって餌を食べる量が変わるため、夏はたくさん食べ、冬はほとんど食べなくなることを理解して調整しましょう。

餌やりのテクニックとして、小さなスプーンを使うと量の調整がしやすく、適正量が見つけやすくなります。また、餌を少しずつそっと水面に浮かべると、浮く時間が長くなりメダカが食べやすくなります。

食べ残しは水質悪化の原因となるため、必ず取り除くことが重要です。もし餌を残していたら、次回からは量を減らして調整しましょう。

水換えと掃除の正しい方法

メダカ水槽の水換えは、水質を良好に保つために欠かせない作業です。基本的には1週間から3週間に1度程度のペースで、全体の3分の1程度の水を交換します。水換えの頻度は水槽の汚れ具合を確認しながら決め、飼育しているメダカの数や餌の頻度によって調整します。

水換えの手順として、まず器具のコンセントを抜き、水槽についたコケを取り除きます。次に水換えホースで砂利の中のゴミを3分の1から2分の1程度の水と一緒に吸い出します。この際、有益なバクテリアを保護するため、ろ材は吸い出した水で軽く洗う程度にとどめます。

新しい水を注ぐ際は、必ずカルキ抜きした水道水を使用し、できるだけ元の飼育水と温度を合わせてからゆっくりと入れます。急激な水質・水温の変化はメダカにストレスを与えるため、慎重に作業を進めることが重要です。

水槽掃除では、コケの除去と底砂の掃除が主な作業となります。コケはヘラやスポンジで落とし、底砂に溜まった汚れはクリーナーで吸い出します。機器のホースや配管に汚れがついていたら、同じタイミングで清掃を行いましょう。

メダカの繁殖と稚魚の育て方

メダカの繁殖は比較的容易で、適切な条件を整えれば自然に産卵します。水温18度以上かつ日照時間13時間以上が産卵条件となり、屋外飼育では春から初夏にかけての暖かい時期から晩秋までが繁殖期となります。

卵から親魚へと育てるためには、稚魚、幼魚、成魚を水槽で分けて飼育することが重要なポイントです。卵や生まれたばかりの稚魚は成魚に食べられてしまうことがあるため、稚魚育成用の別容器を準備しておく必要があります。

産卵条件と卵の管理方法

メダカが産卵するためには、水温23度から27度の適温を維持し、十分な日照時間を確保することが必要です。産卵場所として水草や人工産卵床などの卵を産み付けられる場所も用意します。オス1匹に対してメス2匹程度の割合で飼育するのが理想的な配置です。

メダカは主に水草へ卵を産み付けるため、水面に近い上層部で使用できるホテイソウやマツモなどの浮草類がおすすめです。水草を入れていない場合は、スポンジなどで作られた人工産卵床で代用することも可能です。

卵を見つけたら、産み付けられた産卵床ごと稚魚育成用の別容器に移して、孵化から稚魚の育成を行います。卵の孵化には9日から14日間かかり、水温が高いほど早く孵化します。

卵の管理では、カビの発生を防ぐことが重要です。無精卵は取り除き、メチレンブルーなどの薬品を使用してカビの発生を予防することもできます。適切な水温管理と清潔な環境を保つことで、孵化率を向上させることができます。

針子から成魚までの育成手順

孵化したばかりの稚魚は針子と呼ばれ、非常に小さく繊細な存在です。3リットルのプラケースで約20匹まで飼育可能で、孵化後3日から4日したら給餌を開始します。

針子の育成には5つのコツがあります。1回の餌は量は少なく、1日3回から5回こまめに与える、給餌5分後に食べ残しやゴミを大きなスポイトで吸い取る、毎日コップ2杯程度の水面の水を交換する、1週間に1回ケースの内側に付いたヌルヌルを取り除く、これらを実践することで健康な稚魚を育てることができます。

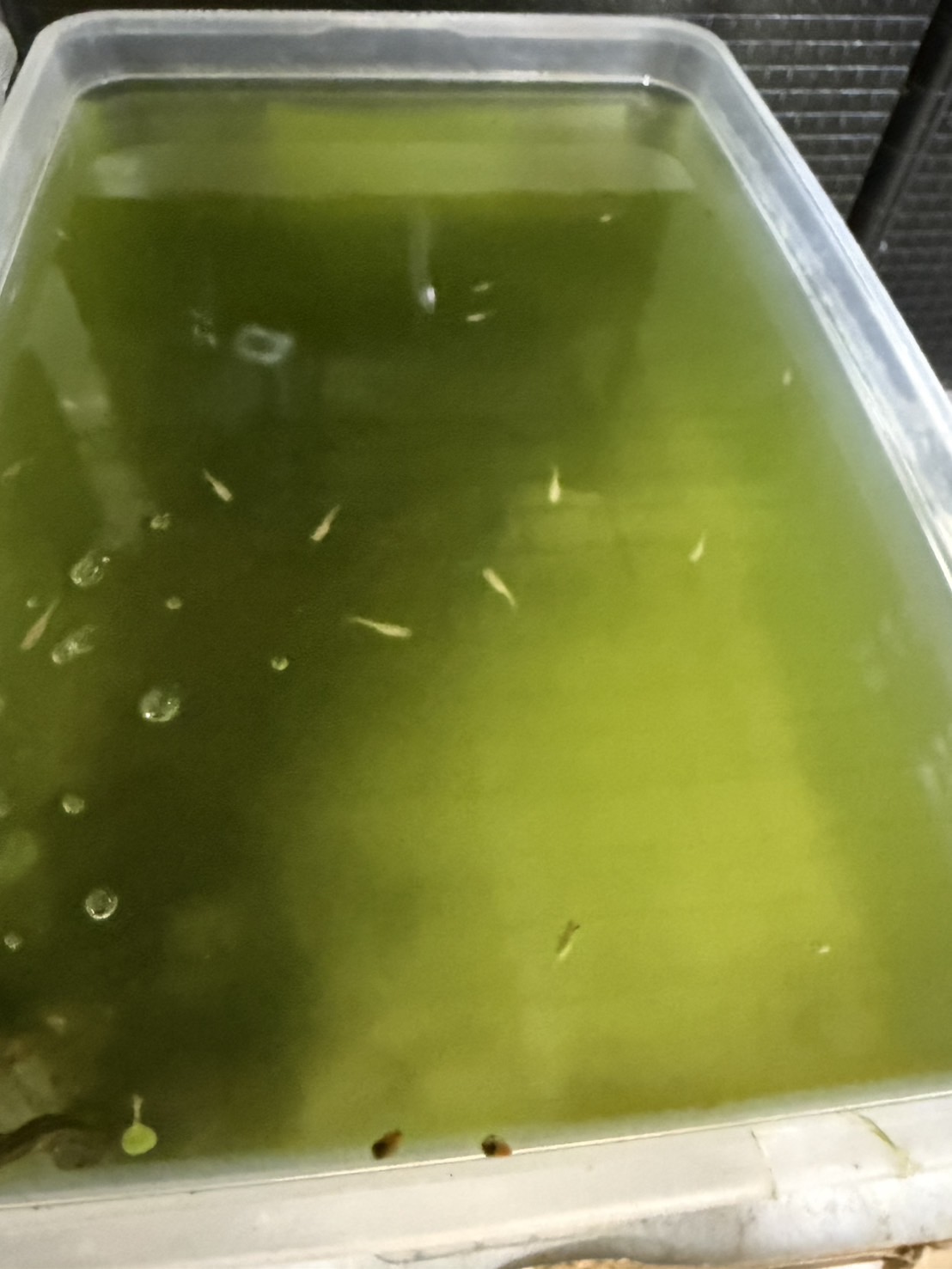

稚魚のうちは口が小さく、大人のメダカと同じ餌は食べづらいため、稚魚用のパウダー状の餌やゾウリムシなどの活餌、グリーンウォーターを用意します。グリーンウォーターは植物プランクトンが豊富に含まれており、稚魚が常に食べることができる理想的な環境です。

体長10ミリ以下の稚魚にはメダカベビーハイパー育成、体長10ミリから25ミリの幼魚にはメダカ幼魚ハイパー育成、体長25ミリ以上の成魚にはメダカの餌産卵繁殖用など、成長段階に応じて適切な餌を選ぶことが重要です。

同時に孵化した稚魚でも、餌の食べ具合や成長のスピードに個体差があるため、大きさに差ができてきたら体長で分けて別々の容器で育成することが推奨されます。

メダカ飼育のトラブル対策

メダカ飼育において最も重要なことは、トラブルが発生する前の予防と、問題が起きた時の適切な対処です。日頃の観察により、メダカの体調変化や水質の異常を早期に発見することが、健康な飼育環境を維持する鍵となります。

メダカは比較的丈夫な魚ですが、水質悪化や急激な環境変化、病気などにより体調を崩すことがあります。これらのトラブルを防ぐためには、定期的なメンテナンスと適切な飼育管理が欠かせません。[6]

病気の予防と対処法

メダカの病気予防で最も効果的なのは、清潔な水質を維持することです。定期的な水換えと適切な餌やりにより、病気の発生リスクを大幅に減らすことができます。また、新しいメダカを導入する際は、必ず水合わせを行い、可能であれば別容器での様子見期間を設けることも重要です。

メダカの体調が悪いサインとして、食欲がない、落ち着きがない、呼吸が速い、底に沈んで動かない、体表に白い点や綿のようなものが付着している、などが挙げられます。これらの症状を発見したら、まず水質をチェックし、必要に応じて水換えを行います。

病気の初期段階では、塩水浴が効果的です。0.3から0.5パーセント程度の塩水に病気のメダカを隔離し、数日間様子を見ます。また、水温を25度から28度程度に上げることで、メダカの免疫力を高めることができます。[4]

重篤な症状の場合は、メダカ用の治療薬を使用します。ただし、薬品の使用は水草や有益なバクテリアにも影響を与えるため、別の容器で治療を行うことが推奨されます。治療後は段階的に元の水槽に戻すよう注意しましょう。[4]

長生きさせるための秘訣

メダカを長生きさせる最大の秘訣は、清潔な水を維持することです。水は排泄物や餌の食べ残しから毒性の強い物質が発生し、少しずつ危険な水へと変わっていくため、バクテリアでの分解、化学的な吸着、水換えでの除去などによって清潔な水を維持することが重要です。

個体差もありますが、自然に近い飼育環境が長生きにつながります。プランクトンが豊富な環境や、十分に日光浴ができる場所で、季節を感じさせながら飼育することで丈夫で長生きなメダカに育ちやすくなります。

屋外飼育では、冬眠させることでメダカのサイクルが完成し、長生きにつながるケースが多いです。ただし、冬眠は数か月前からの準備期間が必要で、目覚めた後の管理にもコツがいるため、正しい知識が必要です。

餌の与えすぎに気をつけながら、しっかりと1日のサイクルを管理することも長生きの秘訣です。毎日同じ時間に餌を与え、照明の点灯・消灯時間を一定にすることで、メダカのバイオリズムが整えられます。

日頃の観察も非常に重要で、あまり元気がない、いつもと様子が違うといったちょっとした変化に気づいてあげることが、メダカを長生きさせるコツです。

まとめ

メダカの育て方は、基本的な知識と適切な環境づくりができれば、初心者でも十分に楽しむことができます。室内飼育では安定した環境でメダカの成長を間近で観察でき、屋外飼育では自然に近い環境でより色鮮やかなメダカを育てることができます。

飼育に必要な道具を揃え、適切な水槽設置と環境づくりを行うことで、メダカにとって快適な住環境を作ることができます。日常的な餌やりと水換えを正しく行い、メダカの様子を注意深く観察することで、健康で長生きするメダカを育てることが可能です。

繁殖も比較的容易で、適切な条件を整えれば自然に産卵し、稚魚から成魚まで育てる楽しみも味わえます。病気の予防と対処法を理解し、トラブルが起きても適切に対応することで、長期間にわたってメダカ飼育を楽しむことができるでしょう。メダカは日本人にとって身近で親しみやすい魚であり、正しい知識で飼育すれば必ず素晴らしいペットとなってくれます。

この記事へのコメントはありません。